La noche de este sábado 14 en Jujuy tuvo sabor a reencuentro, a rito íntimo, a ovación sincera.

El sábado, mientras el viento norte dejaba entrever los últimos suspiros del otoño, el Centro Cultural Martín Fierro se convirtió en mucho más que un recinto artístico. Fue catedral profana de la emoción, refugio coral de nostalgias, escenario donde la ternura y la euforia se abrazaron bajo el nombre de una mujer: Marcela Morelo.

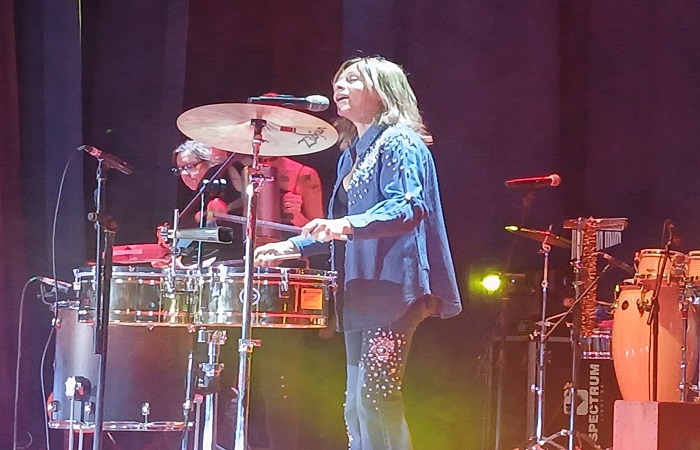

A las 21:05 horas, con la puntualidad que no nace del reloj sino del respeto por el otro, la artista pisó el escenario y, en ese gesto sencillo, lo llenó todo. Su figura, sin artificios, con la calidez de quien no viene a deslumbrar sino a encontrarse con su público, fue recibida con un aplauso que no buscó el ruido, sino la gratitud. Desde el primer acorde, tejió un vínculo invisible pero férreo con el público, un hilo hecho de melodía, memoria y ternura compartida.

Morelo no canta; convoca. Lo hace con una voz que no grita, sino que abraza. Con una mirada que no busca imponerse, sino posarse suave. Con una sonrisa que no seduce, sino que invita. A lo largo de más de dos horas y media, fue hilvanando un repertorio que tiene sabor a casa, a infancia, a amor que dolió y que también curó. Porque ahí estaban Corazón salvaje, Luna bonita, Una y otra vez, esas canciones que ya no le pertenecen del todo, porque se volvieron parte de tantas vidas.

Y sin embargo, no fue una noche para el puro recuerdo. También hubo lugar para las canciones nuevas, para esas piezas que se abren paso en el corazón del público con la naturalidad de lo genuino. Marcela, como pocas, sabe que la tradición se honra mejor cuando se la deja respirar. En sus manos, el pop melódico se funde con los sonidos andinos, con la raíz folklórica que la habita, aunque haya nacido en Lanús. Porque si bien su origen está en el conurbano bonaerense, su sangre —como ella misma lo recuerda cada vez que puede— tiene ecos del norte: su madre, salteña; su mapa afectivo, atravesado por paisajes de tierra roja y cielos abiertos.

Cuando dijo “acá me siento en casa”, no hubo en su voz ni un miligramo de marketing. Lo dijo con los ojos brillando, como quien confiesa algo íntimo. El auditorio entero lo entendió así, y le devolvió ese gesto con un fervor pocas veces visto: no como quien aplaude a una estrella, sino como quien saluda a una hermana que ha vuelto.

A sus espaldas, una banda impecable sostenía la escena sin imponerse. El sonido, nítido y cálido. La escenografía, justa, sin excesos. Todo estaba dispuesto para que lo esencial brillara. Y lo esencial, esa noche, fue la entrega absoluta de una artista que lleva más de treinta años diciendo lo que muchos no saben poner en palabras.

Marcela Morelo, que inició su camino artístico en los años noventa y que supo construir una carrera sin escándalos ni atajos, tiene algo que no abunda: coherencia. Nunca se disfrazó de lo que no es. Nunca abandonó su manera de contar el mundo. Nunca traicionó la raíz. Con más de diez discos, con el sostén firme de su compañero de vida y de música, Rodolfo Lugo, ha resistido los vaivenes de una industria que no siempre es amable con quienes eligen el alma por encima del artificio.

Jujuy la esperaba. Tal vez sin decirlo, tal vez sin saberlo del todo. Pero la esperaba. Y ella vino. A regalar. A agradecer. A llorar un poco. A volver a sentirse parte de algo más grande. Cuando interpretó Te está pasando lo mismo que a mí, una suerte de plegaria convertida en canción, el silencio fue tan hondo que se podía oír cómo latía la sala. Y después, claro, vino la ovación. No una ovación cualquiera de esas que no buscan el ruido, sino el reconocimiento.

Hubo momentos de intimidad pura, con guitarra y voz. Hubo estallidos de alegría, con todo el público de pie, bailando, gritando, viviendo. Tormento de amor, La fuerza del engaño, y ese coro multitudinario que no necesitó ensayo, porque cuando la emoción es auténtica, todo suena afinado. , cuando el último acorde se desvaneció como quien apaga una vela con respeto, no quedó el sabor de lo que termina, sino el latido de lo que promete. Morelo agradeció. Prometió volver. Y aunque sabe que no siempre puede, también sabe —y lo dijo— que el amor por esta tierra y su gente no se apaga con el tiempo ni la distancia.

La noche no fue un recital. Fue otra cosa. Un pacto, un agradecimiento, un encuentro espiritual entre una artista que se da entera y un público que sabe recibir. No hay algoritmo ni trending topic que pueda explicar lo que pasó. Porque lo que pasó, simplemente, fue verdad.

Hubo también espacio para la sorpresa, para lo inesperado, para esos instantes que sólo el arte en vivo sabe provocar. Promediando la noche, una pareja joven —ganadores de un sorteo radial— vivió un momento que quedará en sus biografías personales como una escena luminosa. El muchacho, nervioso pero decidido, tomó el micrófono y, ante el asombro de todos, se arrodilló. La propuesta de casamiento se volvió un suspiro colectivo. El “sí” emocionado de la joven, el aplauso eufórico del público y la sonrisa cómplice de Morelo —convertida, sin quererlo, en una suerte de Roberto Galán moderna— hicieron del Centro Cultural Martín Fierro un teatro del amor.

Más que espectadores, fuimos testigos. Testigos de un espectáculo, sí. Pero también de una historia de amor, de una jugada de valientes, de una emoción compartida. La música, una vez más, sirvió de puente: entre almas, entre generaciones, entre sueños y realidad.

Y esa verdad —en tiempos de tanta impostura— es, quizás, lo más valioso que una artista puede ofrecer.

Nota y galería de fotos: Nicolás Agustín Casas